予定申告(中間申告)の納税を、紙の納付書で納付するのではなく、ネット経由で納付(電子納税)する方法を一覧にして整理します。

説明のポイント

- 予定申告(中間申告)をネットで納税する方法を紹介している

- 国税は、税務署から送付されてきた納付書からペイジーによる納付がおすすめ。e-Taxのメッセージボックスにアクセスできるならば「お知らせ参照作成」もおすすめ。

- 地方税は、PCdeskから「みなし納付」で納付するのがおすすめ

決算に比べ、予定申告は会社で処理することも多い

決算の申告では、会計事務所が関与することが多く、その納付も会計事務所から案内することが多いと考えられます。

これに比べ、決算から半年後の「予定申告」(中間申告ともいう)の納付では、納付書が会社に直接送付され、納税も会社で済ませることが多いといえます。

納付書が送付されてくるため、どうしても紙ベースの処理が残りがちです。

これを「ネットで納付する方法はあるか?」という視点から、現時点(初出2020年、最終改訂2024年)の最新状況を踏まえて整理しました。

予定申告をネットで納付する方法(国税)

1.納付書に記載のペイジーのコードを利用(おすすめ)

一番楽なのは、納付書のペイジーのコードを使って、納付することです。ペイジーとは、インターネットバンキングで電子納付できるシステムのことです。

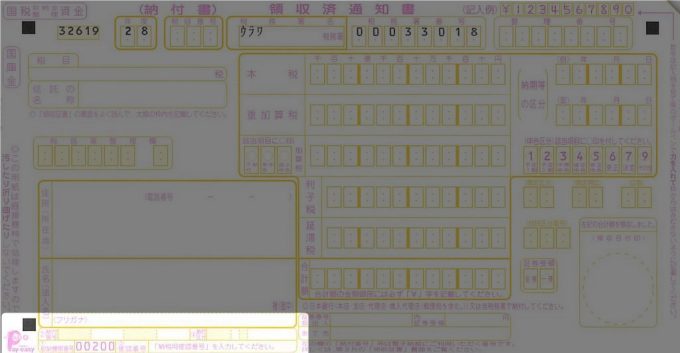

ペイジーは、下のロゴが納付書にある場合、ペイジーで納付可能なものであることを意味します。

国税から送られてくる中間納付では、ペイジーのコードが付与されています。国税以外にも、社会保険料の納付をペイジーで支払っている会社もあるでしょう。

税務署から届く納付書については、ペイジーのコードは、納付書の左下に印字されています。

このペイジーを利用するには、金融機関のインターネットバンキング契約が必要です(※ネット納付ではありませんが、ATMでペイジーを利用できる場合もあります)。ペイジーを利用できる金融機関は、こちらのペイジー公式サイトで検索できます。

また、ペイジーの納付にあたっては、e-Taxの「納税用確認番号」(6桁の数字)が必要です。

この番号は、e-TaxのID(利用者識別番号)を取得した時点で同時に登録しています。この番号がわからない場合で、IDを最初に取得したのが会計事務所であるならば、会計事務所に確認番号をお尋ねください。

2.クレジットカード納付

国税のクレジットカード納付は、2017年から始まった納付方法です。

クレジットカードがあれば、それ以外の前準備は不要です。この納付方法は、予定申告(中間申告)でも対応しています。ただし、決済手数料がかかることに注意です。

納付金額に上限があり、1,000万円未満の場合で対応しています。これを上回る場合、複数回に分割して納付することも可能です。

また、法人の納税でも、社長個人名義のクレジットカードで納付してもかまいません。納付したあとで、社長あてに経費精算をすればよいでしょう。

3.e-Taxソフト(WEB版)のメッセージボックスに届いた「お知らせ」から納付情報を作成する(おすすめ)

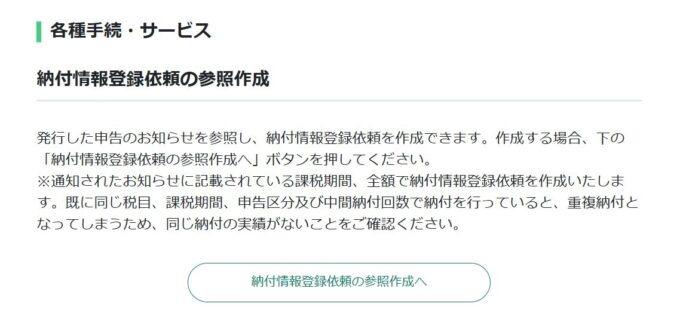

2024年5月、e-Taxのメッセージボックスに届く中間申告の「お知らせ」の画面から、納付情報登録依頼の参照作成ができるようになりました。

この参照作成では、納付情報登録依頼の作成にあたり、納付情報が自動で転記されますので、利便性が大幅に高まりました。これはe-Taxソフト(WEB版)で利用できる機能です。

お知らせ参照作成の利用方法については、e-Taxホームページにあるマニュアルをご覧ください→(参考1)お知らせからの納付情報登録依頼の作成(お知らせ参照作成)

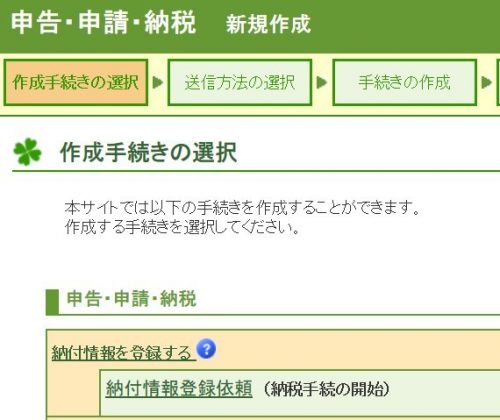

4.e-Taxで納付情報登録依頼を送信後に納付

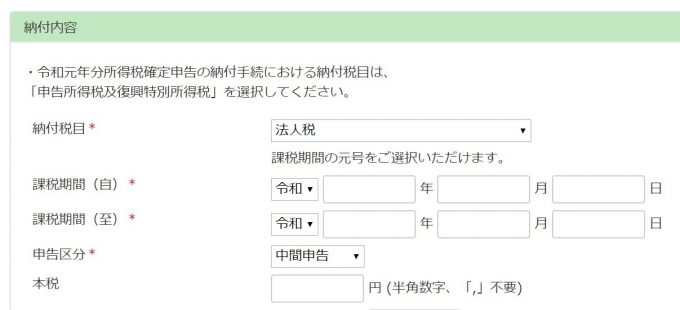

e-Taxの操作で「納付情報登録依頼」を利用することで、電子納税の手続きをすることができます。

上記3の「お知らせ参照作成」が用意されていなかった時代では、こちらの方法で数字を手入力していました。現在も可能な方法ですが、上記3の「お知らせ参照作成」をおすすめします。

作成した納付情報にしたがって、インターネットバンキングや、ダイレクト納付を利用すればよいでしょう。ペイジーのコードを作ることもできます。

納付情報に「予定申告」の表示はありませんので、「中間申告」で送信します。

納付情報登録依頼を活用する方法としては、次のケースが考えられます。

- 会社はe-Taxを利用していないが、インターネットバンキングは利用している。会計事務所の担当者が「納付情報」を作成して、ペイジーのコードを会社に伝達し、会社にてインターネットバンキングでペイジーで納付

- 会社はe-Taxを利用していない。会計事務所の担当者が「納付情報」を作成して、会社の承認にもとにダイレクト納付で代行処理

- なんらかの理由で、中間納付の納付書が税務署から届かなかった。(ペイジーのコードは「納付情報登録依頼」で作成できる)

参考(いずれも国税庁サイト)

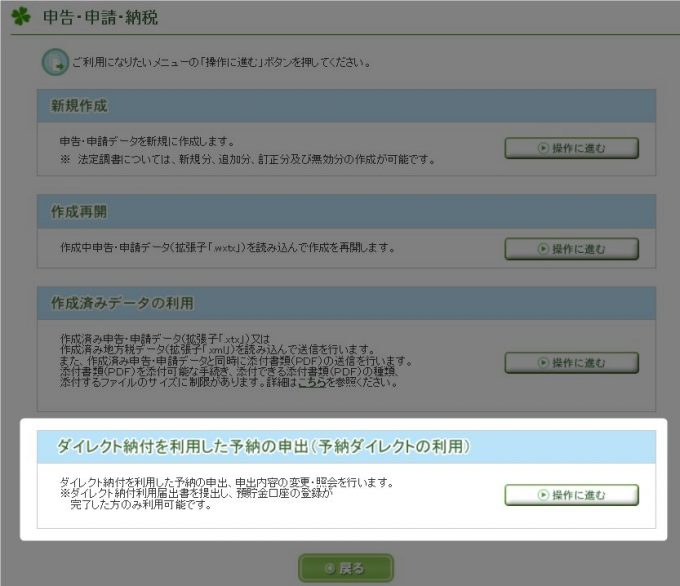

5.ダイレクト納付の予納を併用する

2019年から利用できるようになった「ダイレクト納付の予納」(予納ダイレクト)の機能を利用し、予納と中間申告分をセットで納付する方法もあります。

「ダイレクト納付の予納」は、「e-Taxソフト(WEB版)」で設定できます。「e-Taxソフト(WEB版)」を利用するには、e-TaxのIDが必要です。

注意点としては、「ダイレクト納付の予納」を利用して中間申告分も納税するためには、少額でも「予納」が必須となるということです。

微妙に不便ですが、中間申告分だけを単独で利用することはできません。

6.予定申告書を提出してから電子納税

e-Taxで法人の確定申告を行っている場合、予定申告(中間申告)に関して「お知らせ」がメッセージボックスに届きます。

このメッセージボックスに届いた「お知らせ」を経由して、予定申告書を作成・提出し、その後に電子納税を行うことが可能です。

ただし、これはインストール型の「e-Taxソフト」限定機能のようです。(※WEB版には同種の機能なし)

自社で予定申告書を作成・提出する場合、会計事務所とe-TaxのID(利用者識別番号)の共有が必要です。

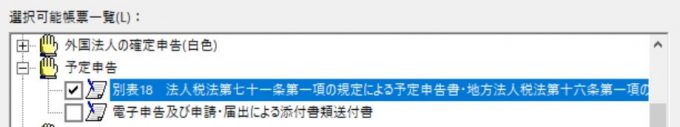

「お知らせ」を経由しない場合は、インストール型の「e-Taxソフト」を用いて、法人税の申告から「予定申告(別表18)」を作成して送信します。送信には電子証明書が必要ですので、社長のマイナンバーカードなどを用意します。

送信後の納税では、インターネットバンキング、ダイレクト納付のどちらかで電子納税できます。

予定申告書の提出方法は、以下の資料を参考にしてください。

参考(いずれも国税庁サイト)

- (マニュアル)「メッセージボックスのお知らせ内容から法人税予定申告書・消費税中間申告書が作成できます!」

- 予定(中間)申告書用紙の送付に係るお知らせ

- 申告案内や予定納税額等を表示したお知らせの変更について

予定申告をネットで納付する方法(地方税)

地方税では、2019年10月の「地方税共通納税システム」の稼働により、電子納税の環境が改善しました。

自治体ごとに対応がまちまちだったのが、全国一律で電子納税に対応できるようになっています。

1.PCdeskの「みなし納付」から電子納税(おすすめ)

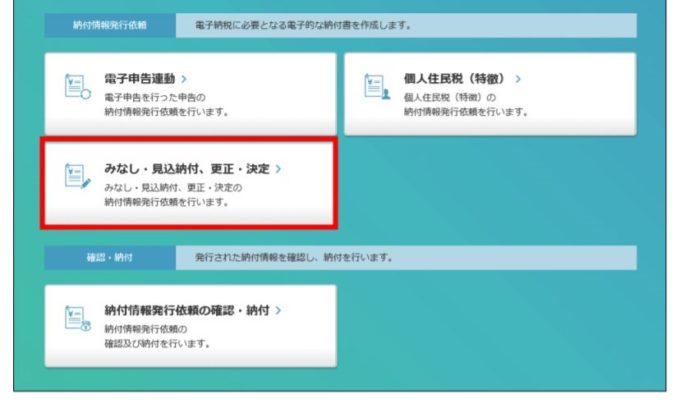

PCdeskの納税画面から「みなし納付」を選択し、納税額を入力して納付する方法です。

PCdeskとは、eLTAX(地方税の電子申告ネットワーク)が提供する公式の税務ソフトです。無料で利用することができます。

利用IDとパスワードは、会計事務所が取得済みの可能性が高いので、会社の担当者は会計事務所に事前に確認します。

PCdeskの利用方法ですが、納付情報発行依頼で「みなし納付」を選択し、そこから納付手続をします。予定納税の方法として、最も楽と考えられます。税額は自分で入力する必要があります。

eLTAXを経由しての納税であるため、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付(2023年4月対応済み)、ダイレクト納付のいずれにも対応しています。

なお、「みなし納付」の用語の意味については、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご参照ください。(→Q.「みなし納付」とはなんですか。また、その手続き方法を教えてください。)

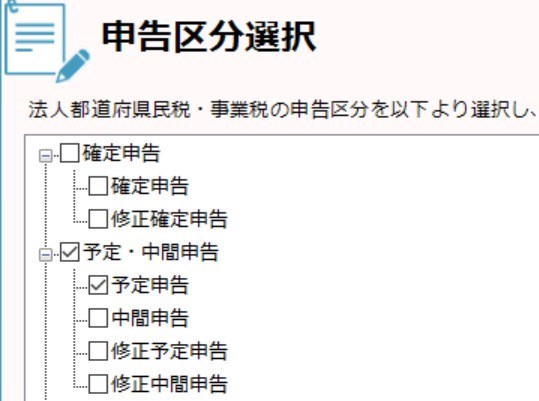

2.予定申告書を提出してから電子納税

予定申告をeLTAXで送信し、その後、申告書に記載のある納税額をインターネットバンキング、またはダイレクト納付で納税できます。

会社で予定申告書を送信するためには、PCdesk(DL版)をインストールし、「予定申告書」を作成して送信します。送信には電子証明書が必要です。

これは、国税の「5.予定申告書を提出してから電子納税」で紹介した方法と、ほぼ同一です。

なお、プレ申告データが届いていれば、PCdesk(DL版)では、そのデータを引用して転記することが可能です。

ただし、無理に予定申告書を提出せずとも、ほとんどの場合は「1.みなし納付から電子納税」の方法で構わないでしょう。ここでは、あくまで「できる」という意味で紹介しています。

3.予定申告書の提出後にQRコード付き納付書の発行を受ける

地方税の納付書も、国税と同じようにペイジーのコードが書いてあれば簡単なのですが、地方税では対応していないという問題があります。

ペイジーのコードではありませんが、地方税の納付では2023年4月に、納付書に全国共通QRコードが付されるようになりました。このQRコード付きの納付書を受け取り、「地方税お支払サイト」から納付する方法が考えられます。

この場合、まず申告書を提出し、その後でQRコード付きの納付書を発行してもらうことになります。(※納税額が空欄の納付書にはQRコードは付されていませんので、申告書の提出が必要です)

例えば、大阪府「Pay-easy(ペイジー)収納について」によると、

※法人府民税・法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)、府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税について、納税義務者(特別徴収義務者)が税額を記入して納税する「複写式の納付書」は、ペイジー納付に対応しておりません。

ただし、申告期限の1週間前までに管轄の府税事務所へ申告書が届いており、納付書の発行依頼があった場合は、「地方税統一QRコード(eL-QR(エルキューアール))」の印刷がある納付書の送付(交付)が可能となります。

とされています。(太字はブログ筆者による)

この方法がすべての自治体で対応可能かはわかりませんので、利用する自治体に確認が必要です。

申告書を提出してから、改めて納付書の発行を受ける手間を考えると、メリットは少ないように思われます。

まとめ

ネットで、予定申告(中間申告)の納税に対応する方法を整理しました。

国税は、納付書に書いてあるペイジーを使えば、素早く納付できそうです。e-Taxのメッセージボックスにアクセスできるならば、お知らせからの参照作成もおすすめです。

地方税については、PCdeskの「みなし納付」を利用する方法がおすすめです。会社の担当者は、eLTAX(PCdesk)の操作に不慣れかもしれませんが、会計事務所に利用方法を相談してもよいでしょう。

電子申告や電子納税など、他の税理士さんがあまり採り上げそうにない、税務の話題をブログに書いています。オンライン対応に特化した税理士です。→事務所HP