個人住民税の特別徴収について、税額通知を電子データで受け取ることができる制度が設けられています。

電子データで受け取った場合、書面は受け取れないはずですが、書面も届いた事例がありました。あくまで自治体ごとの対応ということもあるのでしょうが、ある自治体で筆者が見た例を挙げてみます。

おさらい

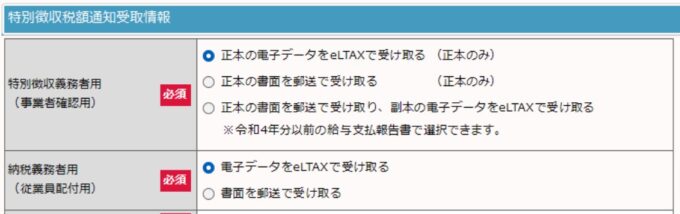

住民税特別徴収の税額通知は、会社確認用(特別徴収義務者用)と、従業員配布用(納税義務者用)の2種類があります。

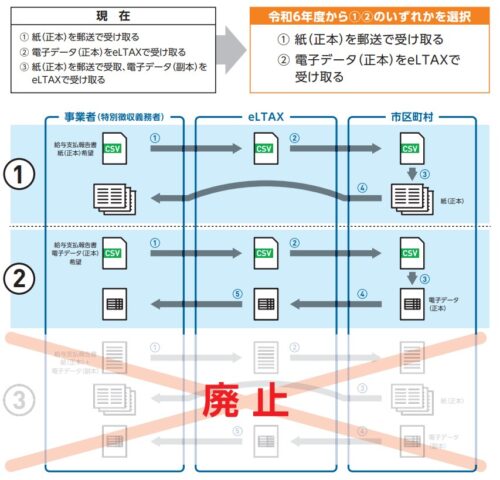

「会社用」の税額通知は、給与計算で徴収する税額を把握するために使用します。税額通知は、これまでは「(1)書面」「(2)電子データ」「(3)書面(正本)と電子データ(副本)」の3種類で選べたものが、令和6年度からは(3)は選べなくなっています。

引用:eLTAX「個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」

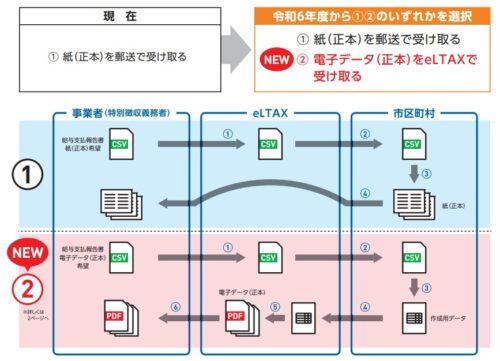

「従業員用」は、従業員に配布する通知ですが、会社の担当者が中身を見ることができないようにするため、通知にはプライバシーシールが貼ってあったり、圧着式になっていたりします。

これまでは書面のみでしたが、令和6年度からは電子データでも受け取ることができるようになりました。ただし、電子データの内容を本人だけが見られるようにプライバシーを確保する必要性から、電子データを見るまでの過程は複雑です。

なお、電子データでの受領を希望する場合は、eLTAXで送信する給与支払報告書のデータにその旨を記載します。

引用:PCdesk(DL版)画面

電子データで受け取ると……

税額通知の電子データは、eLTAXのメッセージボックス経由で届きます。これまでの自治体から届いた封筒を開封する作業が、電子データの開封作業に置き換わります。

会社用の電子データはCSV形式もあるので、給与計算ソフトがインポートに対応してくれるならば、入力の手間が省けそうです。

従業員用の電子データは、開封のためのパスワードについて閲覧履歴が残るので、従業員が「自分以外の人が勝手に税額通知を見た可能性」に気づけるしくみになっています。ただし、書面の通知におけるプライバシーシールと同様で、完全な秘匿性は確保されておらず、明確な悪意をもった会社の担当者が税額通知を見ることを防ぐことはできません。(マイナポータルへの直接配布にしないのは、特別徴収という制度が理由でしょうか?)

「本当に電子データでいいんですか?」

ブログ筆者の経験談ですが、給与支払報告書を送信したあとに、送信先のある自治体から電話があり、「本当に電子データでいいんですか?」という問い合わせを受けました。

電子データを指定した記入を誤りと思ったのか、それとも「あとで書面もほしい」といわれて二度手間になることを恐れているのかはよくわかりません。PCdeskの初期指定は電子データになっているので、設定の間違いを心配している可能性もありそうです。

会社用はともかくとして、従業員用を電子データで配布しているケースは、まだ少ないのかもしれません。

電子データを指定しても書面も届いた

体験談の続きです。給与支払報告書の提出において、税額通知の会社用を「電子データ」、従業員用を「電子データ」で指定したにもかかわらず、その自治体からは、電子データが届いたあとで「書面」も届きました。

電子データさえあればいいはずなのに、なぜ書面も送ってきたのかは不明です。一点思い当たる点としては、総括表における納入書の送付欄を「必要」で選択したことが影響した可能性があるかもしれません。

自治体側としては、「どうせなにかを郵送するならば、ほかの書面で送っている会社と同じ扱いでいいだろう」と考える可能性もありそうです。

つまり、会社用を「電子データ」、従業員用を「電子データ」で指定したうえで、納入書も「不要」にしないと、オール電子化(自治体から郵送物を一切受け取らない)を達成できないかもしれません。

念のためですが、この点の対応は自治体によっても異なるでしょう。上記のケースも、自治体によっては紙の納入書だけを送ってくる場合もあるかもしれません。手引きが電子化されていないので、郵送物はどうやっても必ず届く可能性もあります。

また、電子データの取扱いが少ない状態では、あとあとの面倒を避けるために、書面もいっしょに送っている可能性もあるかもしれません。

まとめ

従業員用の税額通知の電子データ配布が始まって2年目ですが、少し気になる点があったので、メモとして書いておきました。

筆者も多数の事例を見たわけではないので、多くの従業員がいる会社の担当者のほうが、事情は詳しいはずです。ただし、共有されるほどの話題性もなく、表に出てくる事例が少ないために、現状がどうなっているのか不明な点も多いように感じます。

オール電子化(郵送物なし)を実現するためにはどうしたらいいのだろう、と考えていたので、その参考として挙げておきます。

電子申告や電子納税など、他の税理士さんがあまり採り上げそうにない、税務の話題をブログに書いています。オンライン対応に特化した税理士です。→事務所HP