以前に投稿した「たまたま土地の譲渡」について、日税連保険サービスの税賠事例集2024年版にミス事例が掲載されていたことに気づきました。

ミスをされた先生は気の毒ですが、先例としてどのような流れでミスが生じうるのかの参考として紹介します。

この記事は、2025年9月に投稿した記事の続きです。

事例集2024年版より

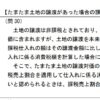

株式会社日税連保険サービスの「事故事例」2024年版のうち、主契約事例4を紹介します。詳しくは事例を読めばわかりますが、時系列で整理すると次のとおりです。

② 令和4年3月 納税者が土地の譲渡の完了と入金があった旨を顧問税理士に伝達

③ 令和4年3月31日 決算日。消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の提出期限(失念)

④ 令和4年5月 消費税申告書の報告時にミス発覚

紹介されている事例はその内容を簡潔にまとめたものですが、これを読むと12月~3月までの3ヶ月程度の間でミスが発生しています。土地の譲渡を聞いた時点からすぐさま、「たまたま土地」の対応を検討しないとミスが生じうることがわかります。

経緯を見る限りでは、①の意見書受領のタイミングで気づけなければ、次の②の譲渡完了報告のタイミングでもギリギリ対応できたように思われます。

少し気の毒だなと思うのは、譲渡の可能性の伝達から、譲渡完了までが短期間だったことでしょう。

また、上記①では「意見書」という形式で税理士に伝達されたようです。事例における法人のせっぱつまった状況を見るに、年度内の譲渡の必要性が意見書に示されていたようですが、譲渡契約書ではない他の文書で譲渡の可能性を示されたとすると、これは人間的な感覚なのかもしれませんが「土地の譲渡が確実に生じうる」という意識が若干薄らぐようにも思えます。

また、②の譲渡完了が決算直前であったことも、納税シミュレーションを実施しうる余裕がない状況につながった可能性もあります。

不動産譲渡の可能性 →要シミュレーション実施

不動産の譲渡の話があった場合、建物だけを譲渡するというのは少なく、「土地だけ」か「土地と建物」をあわせて譲渡することが多いと思われます。

もし土地の譲渡が伴うのであれば、課税売上割合が変動する可能性が高いです。

つまり、「なんらかの不動産の譲渡が1ミリでもありうる」と耳にした時点で、課税売上割合の変動を考慮したシミュレーション実施が「即座」に必要になる、という意識をもっていないと、事故につながる可能性がありそうです。

納税額のシミュレーションを実施する場合でも、手計算ではなく、予測の数値をもとに仮の申告書を作成してみることで、課税売上割合が減少する可能性に気づくはずです。

このほか、譲渡の可能性が当期だけでなく、翌年度になる状況が先んじて伝達されている場合も要注意です。

もし当期において新たに一括比例配分方式を選択した場合は2年縛りが生じるため、翌年度も一括比例配分方式が強制されます。翌年度において準ずる割合の適用承認申請書は提出できません。この点を考えると、翌年度も含めた2年度分のシミュレーションが必要になるでしょう。(参考:齋藤和助『ケーススタディ 消費税実務における判断ミスと対応策』清文社、2023年)

また、新たに一括比例配分方式を選択する場合は、翌年度に土地の譲渡の可能性は現時点で予定されていないことのヒヤリング、土地の譲渡が突如生じても一括比例配分方式が強制されることの事前承諾を得ておくことも重要でしょう。

補足

なお、前回触れた「たまたま土地の譲渡」について教えてくれた方からの追加の意見ですが、マンションの譲渡も危ない、という話でした。

分譲されたマンションは「土地と建物」があわさった不動産ですが、マンションと聞くと建物のイメージが強く、土地の譲渡という意識が薄らぐ可能性があるのでは、ということです。なるほどと思いました。

まとめ

ミス事例をもとに「たまたま土地」でどのような危険性があるのかと、その対応策について触れてみました。

不動産の譲渡の可能性を漫然と聞き流すと、あっという間にミスにつながることがわかります。課税売上割合のシミュレーションもていねいに心がけていく必要がありそうです。

電子申告や電子納税など、他の税理士さんがあまり採り上げそうにない、税務の話題をブログに書いています。オンライン対応に特化した税理士です。→事務所HP