電子契約において、契約者の電子署名を付与していない場合(電子署名法に準拠していない契約)でも、電子帳簿保存法の要件を満たせるのか、という点を確認します。

説明のポイント

- 電子署名法に準拠しない電子契約サービス?

- 電子帳簿保存法に与える影響は?

電子契約と電子帳簿保存法

電子契約は、契約書の締結をネット上で完結できるサービスです。

印紙税が不要になるなどのメリットが多く、コスト削減に取り組む大手企業を中心に、熱い視線を集めています。しかし、電子契約サービスには注意を要するものがあります。

それは、「一定の要件」を満たさない場合はペーパーレスにできず、契約書の印刷が必要になる、という懸念です。この点を以前の記事で述べました。

その要件は、電子帳簿保存法(第10条)に規定されています。

電子帳簿保存法の要件を満たさない場合は、税法との兼ね合いで、完全ペーパーレスにできない可能性があるということです。

せっかくの電子契約なのに、もし印刷を必要とするならば、サービスの魅力は半減してしまいます。

「便利なサービス」というアピールが先行し、税法の要件が忘れられているかもしれないという「落とし穴」について述べたわけです。

電子署名は本人のものじゃなくてもいいのか?

今回の記事は、電子契約における「電子署名」の点から、電子帳簿保存法の要件について確認したことをまとめます。

一般的に電子署名は、契約者双方のものにより実施します。しかし、電子契約サービスには「契約者本人のものではない電子署名を付与している」ものがあるようです。

この点は、電子帳簿保存法に影響するのか? というところが気になっていました。理解しやすいように、順を追って説明します。

1.紙の契約書の場合

紙の契約書で契約を結ぶ場合、両者のサインと押印することが一般的です。契約書にサインするのは、それが契約の成立を明らかにするものだからです。

2.電子契約の場合

では、電子契約の場合はどうでしょう?

紙の契約書が電子契約に置き換わったのであれば、サインと押印に代わるものは、「電子署名」になります。

電子署名をする場合は、その署名をするための電子証明書が必要です。

例えば、元請けと下請けにおいて、電子契約する場合は、両者のそれぞれの電子証明書を用いて、電子署名をすることが通常求められるわけです。

3.本人の電子署名じゃないけれど?

ところが、最近の電子契約においては、本人の電子署名じゃないものを付しているサービスが見られます。

その代表例は、利用者が急増している「クラウドサイン」です。「クラウドサイン」は、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。

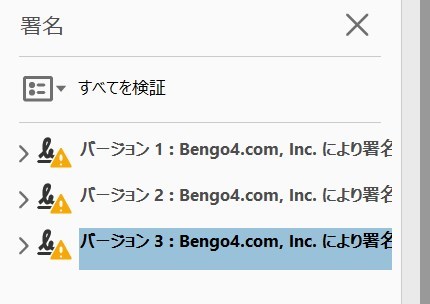

下の画像は、クラウドサインで署名した電子契約のPDFについて、電子署名を確認したものです。

これを見ると、電子署名をした人物は「Bengo4.com, Inc.」となっています。

先ほど述べたとおり、電子署名とは本来は「署名者の電子証明書」を用いた署名であるのが通常です。

しかし、この電子契約に付された署名を見ると、サービス提供業者である弁護士ドットコム株式会社の電子署名が付されているわけです。

クラウドサインだけを紹介すると、なんだか同サービスを槍玉にあげているようなので、GMOグループが提供するAgree(認印版)でも、同様の対応になっていることも示しておきます。

下の画像でわかるとおり、Agreeの電子署名とSEIKOのタイムスタンプが付与されています。

契約者本人の電子署名はありません。「署名の詳細」の理由に、署名した人物の名前とメールアドレスが埋め込まれます。

4.仲介者が署名しているようなもの

電子契約において、サービス提供業者の電子署名だけがあることは、どういう微妙さをはらんでいるのか? 例で考えてみましょう。

西郷さん(甲)と、木戸さん(乙)が、このたび大型の業務提携の契約を結ぶことになりました。そしてその場には、提携の仲介役である坂本さんも契約に立ち会っています。

いざ契約を結んでみると、その契約書には甲と乙のサインがありません。

しかし、よく見てみると、仲介役である坂本さんのサインで「甲と乙の契約が成立した」と書いてありました。

契約書において仲介者がサインする、ということの微妙さがうかがえます。

5.電子署名法はどう書いてある?

電子署名について定めた、電子署名法を見てみると次のように書いてあります。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

上記のとおり、電子署名法の要件では「本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と書いてあります。

じゃあ、本人以外の電子署名の場合はどうなるのか? それは電子署名法には書いてありません。

6.クラウドサインは何と言っている?

クラウドサインが提供する「クラウドサイン法律ガイド」によれば、次のように書かれています。

電子署名法に準拠しない方法で、合意書面上にサービス提供者である弁護士ドットコム株式会社名義で電子署名を付す方法を採用しています

(引用:「クラウドサイン法律ガイド」5ページ目、2017年9月ダウンロード)

電子署名法に準拠することにより、文書の真正が推定されます(電子署名法3条)。文書の真正とは、文書が作成者の意思に基づいて作成されたものであること(偽造がなされていないこと)をいいます。一方で、紙の契約書に押印する実印の場合には、この文書の真正に加えて、本人の意思に基づいて作成されたことも推定される判例法理があります(二段の推定)。よって、電子署名法に準拠したとしても、実印と同様の法的効果を得られるということではありません。

(引用:同7ページ目)

また、クラウドサインの「よくある質問」には、次の記載があります。

合意締結時に、弁護士ドットコム株式会社名義で書類の概要や合意締結の日時などが記載された「合意締結証明書」が発行されます。

同証明書を確認することで、送信者及び受信者が合意した日時(分単位)、送信者及び受信者のメールアドレス 、締結するにあたっての認証方法を簡単に確認することができます。

(クラウドサイン「クラウドサインではどのようにして契約書の証拠力を担保していますか」、2017年10月20日確認)

クラウドサインの見解では、電子署名法に準拠しない電子契約であっても、システム上で合意締結を示すことができるので、法的証拠力に問題はないということになります。

7.他の事業者のヘルプも、微妙な点を示唆している

ふたたび、同種の電子契約サービスを提供しているGMOクラウドの「Agree」にスポットを当てます。

Agreeは、本人の電子証明書を用いる電子契約(実印版)と、電子証明書を不要とする電子契約(認印版)の2種類を用意しています。

このうち「認印版」は、クラウドサインと似たような機能を持っており、電子証明書の購入は必要なく利用できます。

このAgreeのヘルプを見ると、興味深い点に気づきます。

実印版のヘルプと、認印版のヘルプを見比べると、「電子契約にも証拠力が認められますか?」という項目が、認印版には書かれていません。

やはり、電子署名法第3条の「本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」の要件がネックになっているのでしょう。

8.電子帳簿保存法の要件を満たすのか?

まわりまわって、ようやく電子帳簿保存法の話に戻ってきました。

税理士である筆者の守備範囲は税法であり、関心があるのは「その電子契約は税法の要件を満たすのか?」という、その一点です。

電子帳簿保存法(第10条)では、平成27年度の法改正により、電子取引における電子署名の要件が削除されています。

このため、電子契約における電子署名について、要件は見当たりません。

根本的な用語の意義で考えてみます。電子帳簿保存法における「電子取引」の意義は、第2条に書かれています。

電子帳簿保存法 第2条

六 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

電子帳簿保存法取扱通達

(電子取引の範囲)

2-3 法第2条第6号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。

(中略)

(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)

(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

通達では、電子取引は「取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当する」とあります。

この点を考えれば、電子署名法に準拠しない電子契約であっても、電子帳簿保存法における電子取引に該当すると考えてよさそうです。

そして、その電子取引が「取引情報」として真正であるかどうかを考えることになるでしょう。

まとめ

これらの内容は、筆者が電子契約について調べていて、気になったことをまとめたものです。

本人の電子署名じゃない電子契約(=電子署名法第3条に準拠しない電子契約)であっても、電子帳簿保存法の保存要件に影響するのか、という点が気になっていました。

なお、電子署名法に準拠しない電子契約サービスが広まり始めた背景については、筆者が調べた範囲では、明言している資料は見当たりませんでした。

参考文献

- 宮内宏編著『電子契約の教科書 基礎から導入事例まで』(日本法令、2017年3月)

- 【PDF】公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会『電子契約活用ガイド 』(2016年1月)

- 【PDF】公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会『電子文書信頼性向上プロジェクト中間報告』(2017年9月)

電子申告や電子納税など、他の税理士さんがあまり採り上げそうにない、税務の話題をブログに書いています。オンライン対応に特化した税理士です。→事務所HP