2023年(平成35年)から開始予定の「インボイス制度」。5年後、ビジネスで変わる点とは? いまわかっていることをお伝えします。

これから起業する人むけに書いたものですが、現在すでに起業している人でも参考になる点があるでしょう。

インボイス制度とは?

「インボイス制度」とは、取引で発生した消費税を、きちんと相手方に伝えるための請求書のルールを定めたものです。この制度は、2023年(平成35年)10月から開始予定です。

請求書(インボイス)に、インボイス発行事業者の登録番号と消費税の記載を義務づけることで、取引における消費税の発生を明確化します。

インボイス制度は、正確には「適格請求書等保存方式」といいますが、そんな長ったらしい名前を覚えることは無理なので、通称「インボイス制度」と呼ばれています。

・2023年10月から、請求書に消費税を記載する新ルール(インボイス制度)が始まる

なにが変わるのか?

結論からいえば、変わるのは請求書の書式の記載ルールです。インボイス(適格請求書)として認められるには、一定の条件を満たす必要があります。

「別に今でも、消費税は請求書に書いてあるけど?」と思われるかもしれません。しかし、現時点(2018年)における請求書は、意外とルーズなしくみになっています。

請求書における消費税に関する明確な記載ルールがないので、例えば、「ご請求額10,000円」とだけ書かれているような、消費税をまったく記載していない請求書でも、消費税がそこに含まれていると考えます。

また、免税事業者からの請求も微妙な扱いです。免税事業者というと、納税をする義務がないのですが、免税事業者が消費税を請求しても問題はありませんでした。

また、2019年10月には、消費税率が10%と軽減税率の8%に分かれることもあります。請求書に税率や消費税を明記することが、きちんと求められているわけです。

インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。この発行事業者になるためには、税務署に登録が必要です。

また、登録ができるのは、課税事業者のみとされています。つまり、消費税の納税義務がない免税事業者は登録できないので、インボイスを発行(=請求書に登録番号と消費税を記載)することもできません。

・請求書と消費税の要件が厳格化される

・インボイスの登録事業者になれるのは課税事業者のみ

なんでこんな制度が始まるのか?

これまでの方式でも普通に消費税の納税は問題なくできていました。それなのに、なぜこのような方法に変わるのかは疑問があるところでしょう。

一般的には、消費税の税率が複数になるし、「消費税の金額を請求書上で明確にすることが必要だよね!」ということで、インボイス制度が導入されるといわれています。

でも、実際のところは、免税事業者が納税していない消費税を国庫に納めさせるためともいわれています。

ミニビジネスでの留意点はなにか?

ミニビジネスでは、開業後に免税事業者になることで、消費税の納税義務の免除を受けることができます。起業する人は、このメリットを受けるのが「ほぼ当然」とされていました。

個人事業主で2年間、さらにそこから「法人成り」して2年間――通算4年間を免税事業者でいることも可能です。(売上高が1000万円を超えなければ、さらに免税事業者でいることも可能)

念のため説明すると、いま(2018年)の時点では免税事業者だったとしても、取引の相手方に消費税を請求しても問題ありませんし、その消費税を納税する義務もありません。これは消費税の納税義務がない、免税事業者だからです。

しかしインボイス制度の導入後は、事情が変わります。

BtoB(対事業者ビジネス)の場合の売上

免税事業者が「税抜100+消費税10」で請求していたものは、インボイス制度導入後も免税事業者のままであれば「税抜100」で請求します。

また、免税事業者が課税事業者になった場合は「税抜100+消費税10」で請求できますが、消費税10は納税する必要がありますので、やはり手取りは「税抜100」だけです。

このため、売上や値付けは、税込ベースではなく、税抜きベースで検討しておく必要があります。なぜなら、いままで「本体100+税10」だった売上は、「本体100」になり、9%の売上減になるからです。

これまで説明したとおり、インボイス発行事業者に登録できない免税事業者は、請求書に登録番号と消費税を記載できません(=インボイスを発行できない)。

この影響は、ビジネス上の信頼度からも気になるところです。なぜなら、インボイス発行事業者の登録番号がない請求書だと、「信頼度が低い事業者」と見られる懸念もあるからです。

BtoBビジネスで起業する場合、インボイス制度の導入後は免税事業者でいることはむずかしくなると考えられ、免税事業者の「恩恵」は事実上なくなると考えたほうがよいでしょう。

BtoC(対消費者ビジネス)の場合の売上

対消費者ビジネスの場合は、レシートに登録番号や消費税を記載しなくても、それによって事業の信頼度を判断される可能性は低いとも考えられます。このため、免税事業者でかまわないという判断も、当然にありえます。

免税事業者の場合は、登録番号と消費税を記載してレシートを発行することはできません。

しかし、値付けは事業者の自由ですので、これまで「税抜100+税10」で請求していたものは、「税抜110」で請求すればよいでしょう。(購入側の消費者では負担感は変わらない)

BtoBとBtoCが混合している場合はどうか?

BtoCがメインでも、BtoB取引が一部でも混じっていれば、やはりBtoBで記載した影響は避けられないでしょう。

免税事業者を継続するのであれば、取引先と話をして、理解を得られるかもポイントになりそうです。

軽減税率のものを売っていないけど必要なの?

このインボイス制度は、軽減税率のもの(飲食料品など)を販売しているかどうかは関係ありません。すべての事業者が対象です。

仕入れ・業務委託はどうなる?

インボイス制度が導入された以後は、相手方から送られてくる請求書にも要注意です。

相手先が免税事業者の場合は、消費税の記載がない場合も当然にありえます。とくに取引相手が個人事業主の場合は、免税事業者を選択している可能性も高くなります。

消費税がかかるのが当たり前だった取引も、インボイス制度が導入されたあとは、請求書やレシートをよく見る必要が生じます。

・免税事業者は、請求書に登録番号と消費税を記載できない(=インボイスを発行できない)

・売上の請求先が事業者の場合、免税事業者でいることは事実上むずかしくなる

・BtoBビジネスで、免税事業者の「恩恵」を期待している場合は要注意

対応すべきことは?

登録はいつからするのか?

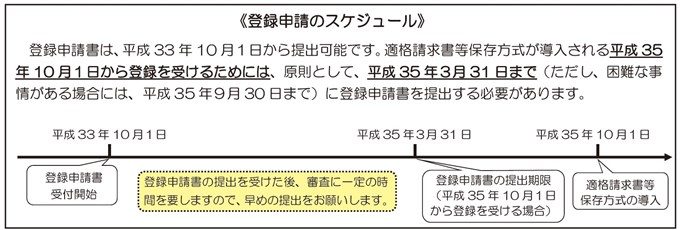

インボイスの登録事業者になるためには、税務署に登録が必要です。現在、次のスケジュールが明らかにされています。

- 2021年10月1日 ……登録申請開始

- 2023年3月31日 ……インボイス制度スタート時に登録できる申請期限

- 2023年10月1日 ……インボイス制度スタート

請求書に記載事項を記載する

インボイス(適格請求書)として認められるための請求書のフォーマットが規定されます。記載事項は次のとおりです。

- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称

- 登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

これまでの請求書でも、当たり前に記載している内容がほとんどでしょう。インボイスの特徴としては、「登録番号」「税率ごとの消費税額と適用税率」の記載があることです。

通常の消費税率は10%になりますが、軽減税率のものを販売している場合は8%で計算します。

・インボイスには「登録番号」「税率ごとの消費税額と適用税率」の記載が必要

まとめ

2023年から開始されるインボイス制度について、これから何が変わるのか? という基本的な点を中心にお伝えしました。

インボイス制度の導入は、いま(2018年)から5年後の話です。しかし、記事中でもお伝えしたとおり、独立後4年間の免税のメリットを考えていたミニビジネスでは、その起業計画に影響を与えます。

このため、いまから知っておきたい知識として話をまとめました。

【ポイントのおさらい】

- 2023年10月から、請求書に消費税を記載する新ルール(インボイス制度)が始まる

- 請求書と消費税の記載要件が厳格化される

- インボイスの登録事業者になれるのは課税事業者のみ

- インボイスには「登録番号」「税率ごとの消費税額と適用税率」の記載が必要(=免税事業者は、請求書に登録番号と消費税を記載できない)

- BtoBビジネスで、免税事業者の「恩恵」を期待している場合は要注意

参考資料

- 【PDF】よくわかる消費税軽減税率制度(平成30年7月)(国税庁)の9ページ目以降

- 【PDF】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(国税庁)

電子申告や電子納税など、他の税理士さんがあまり採り上げそうにない、税務の話題をブログに書いています。オンライン対応に特化した税理士です。→事務所HP