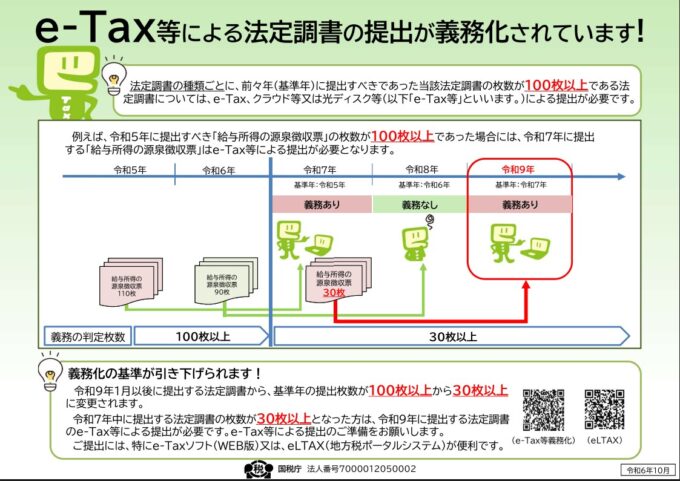

法定調書については、提出を電子化すべき基準の枚数が徐々に引き下げられています。令和3年(2021年)に基準の枚数が100枚に引き下げられましたが、令和9年(2027年)は30枚に引き下げられる予定です。

国税庁のパンフレット

令和6年度改正で、法定調書の提出について電子化の基準を100枚から30枚に引き下げることになりました。

引き下げは令和9年の提出からになります。令和9年の判定は、その2年前である令和7年の枚数が基準になります。国税庁のパンフレットがわかりやすいので、引用しておきます。

引用:e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!(国税庁)

書面で法定調書を提出している事業者は、令和7年の枚数について、種類ごとに30枚以上のものがあるか、いまからチェックしておく必要があるでしょう。

なお、源泉徴収票の枚数が30枚以上の場合、これに連動して給与支払報告書も電子化が必要なことに注意が必要です。内容は、eLTAXホームページにあるパンフレットがわかりやすいです。(現時点において令和6年度改正における30枚への基準引き下げはパンフレットには未反映)

なぜ枚数が引き下げられているのか

「今後の枚数の引き下げに注意しましょう」で記事を終えてもいいのですが、引き下げの理由や、政府税調の分析をもう少し整理しておきます。

法定調書の電子化の促進については、次の理由が示されています。

調書等は原則として書面により提出することとされていますが、調書等の中には同一の提出義務者から膨大な枚数が提出されるものも存在します。IT化の進展の中で、大量のデータを紙ベースでやり取りすることは提出側及び受入れ側の双方にとって効率的でないと考えられるため、これらの調書等に関する事務の円滑化を図るとともに、適正な課税を担保することを目的に提出されている調書等を有効に活用する観点(「平成23年度税制改正の解説」P.93)

行政手続の電子化の徹底等への取組みの中で、調書等に関する事務の円滑化を進め、調書等の入力に係る行政コストの削減を図る観点(「平成30年度税制改正の解説」P.128)

直近においては、調書等の電子提出は一定程度に進んでいる状況が見受けられ、電子提出をより一層推し進める環境が整ってきているものと考えられることを踏まえ、調書等の電子データの情報を納税者の申告に活用できる仕組みを構築するといった納税者の利便性向上等を進め、書面の入力事務等の一定の行政コストの軽減を図る観点(「令和6年度税制改正の解説」P.116)

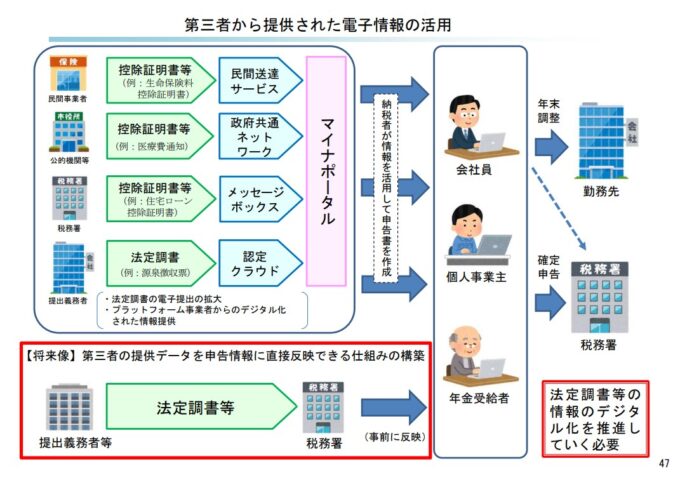

当初は行政側のコスト削減目的だったものが、令和6年度改正では、納税者の利便性向上という理由も増えていることが注目されます。

政府税調の資料を見ると、将来像として法定調書の内容を申告情報に反映させたいという意向があるようで、このためにも電子化が必要になっているといえそうです。

引用:税制調査会「第8回 納税環境整備に関する専門家会合(2022年10月19日)」資料

政府税制調査会の提言によると

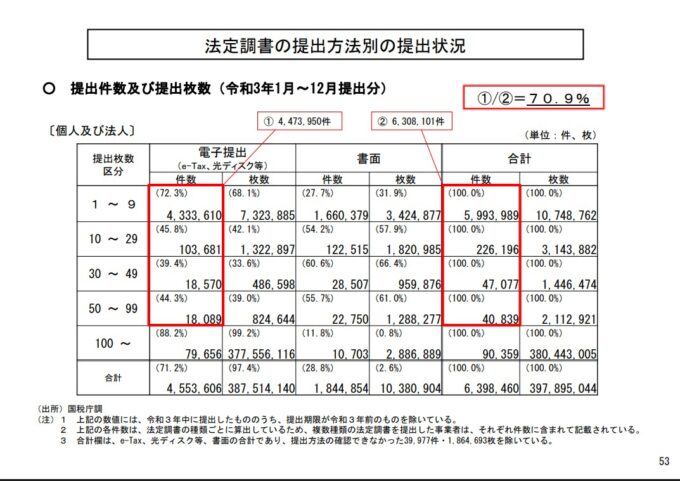

電子提出を義務付けられていない提出枚数100 枚未満のものについても、電子提出の割合は約7割にまで達している状況を踏まえ、法定調書の電子提出を一層進めていくための措置等について検討することが必要です。(「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方―」2023年、P.264)

と書かれています。

ここで書かれている「7割にまで達している」の詳細ですが、2022年の政府税制調査会の資料に国税庁提供の数字がまとめられています。

引用:税制調査会「第8回 納税環境整備に関する専門家会合(2022年10月19日)」資料

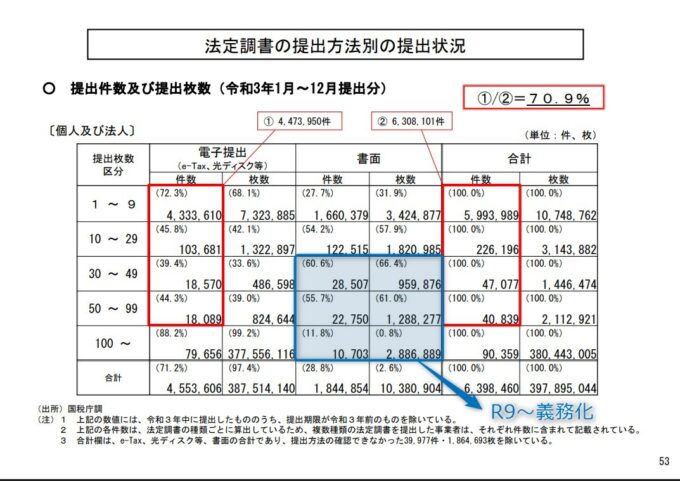

上記の資料に、令和9年から電子的な提出が義務化される範囲を付け加えてみました。

今回、電子的な提出の義務化の範囲に新しく当てはまるのは、件数では6万件ほどですが、枚数としては513万枚です。これは、令和3年に書面で提出された枚数(1,038万枚)の約半分です。

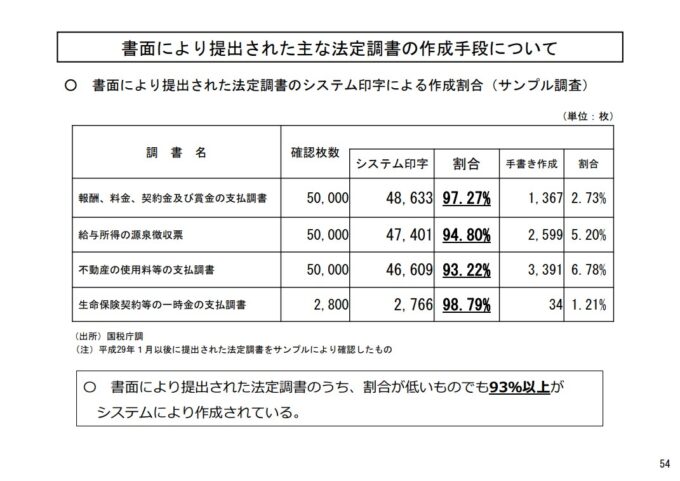

書面提出であってもシステム印字がほとんどで、手書きは少ないと分析されています。

ブログ筆者の補足的な意見ですが、「システム印字」と一口にいっても、Excelやe-Tax非対応のシステムなど、スタンドアローンな状態もあるわけですし、システム印字の割合が多いとしても、すぐに電子的な提出に対応できるとは限りません。

これまで6~7年ごとの改正で枚数の基準が引き下げられていることを考えると、次の引き下げは、令和12年頃の改正で「10枚」……ということもあるのかもしれません。

電子申告や電子納税など、他の税理士さんがあまり採り上げそうにない、税務の話題をブログに書いています。オンライン対応に特化した税理士です。→事務所HP